2011年04月07日

豪放無頼な男

仕事復帰には今しばらく時間がかかるとのお医者様の言葉に若干凹んでいる僕です。

まぁしかし、落ち込んでいてもしょうがないので、今は明るく元気に仏事に関する勉強と読書に日々励んでおります♪

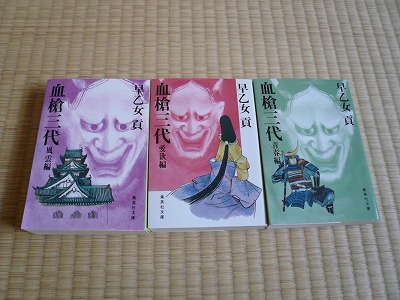

そんな中、ようやく「商店街の片隅より」さんよりお借りしていた本を読み終わりました。

著者:早乙女 貢

時代は織豊時代。主人公:水野藤十郎勝成が己の腕と力量を頼りに、戦国山野を逞しく生きる豪放無頼の青春物語です。

青春編・愛欲編・風雲編の三部作で各々に見はまる魅力がありました。ちゃんばらあり、ラブロマンスあり、主人公の苦悩ありと多彩な面白さがあるので一読の価値ありです(*^。^*)

2011年04月07日

葬儀で使用した提灯をお盆に飾ってもいい?

もちろん使用して構いません。

特別に葬儀用・盆用の区別や決まりはありませんので、飾るスペースに無理がないようにお飾りください。

2011年04月06日

バジルパスタ&トマト大福(^◇^)

家の中ならコケズに歩けるようになりました(苦笑)

自宅療養中の僕の楽しみは、食事!

妻の帰りを首を長ーくして待つ日々です。

待ちに待った今日の晩御飯は、「バジルパスタ」

金立サービスエリアで買ったバジルソースが我が家でブーム、味もすごくいいです♪

今日は食後のデザートつき(^J^)

母からお土産にもらった「トマト大福」

フルーツミディトマトを大福にしているそうで、丸ごと一個INしてました、これが甘くてめっちゃおいしかった(^o^)丿

大満足の晩御飯でした(*^。^*)

2011年04月06日

お盆以外に提灯を飾ってもいいの?

もちろん大いに結構です。

お彼岸・法事・命日にもお盆と同じく先祖供養をし仏様に感謝する行事なので、先祖供養の仏具である提灯を飾ってご先祖を偲ぶことは大変良いことです。

お彼岸用・法事用・命日用の提灯は特別にはありませんが、盆提灯をそのまま使っていただいて結構です。

2011年04月06日

初盆・新盆・月おくれ盆・旧盆の違いとは?

◎初盆・新盆・月おくれ盆・旧盆の違いとは?

初盆、新盆とも言います。他のご先祖様とは別に供養をします。お盆はその家の代々のご先祖様全てのための供養ですが、初盆は特に亡くなられてから満一年を経過していない方が初めて迎えるお盆で、特別にお飾りやお供えを盛大にしたり先祖代々のお位牌とは別にその方のお位牌だけを祭壇などに取り出します。

初盆を迎えた家には、葬儀に参加した人々の中の特に親しい人々や、お世話になった人が提灯や盆菓子、盆かごを贈る習慣があります。最近まで家族の一員だった人に対して、追慕の気持ちも強く、特別にもてなしたいという心から初盆の風習が始まったと考えられます。

明治になって新暦(太陽暦)が採用されました。新暦の七月十五日を中心におこなうお盆を新盆といいます。

しかし、新暦の七月では当時の農家にとっては一年中でもっとも忙しい農繁期でゆっくり先祖供養ができなかったので、まる一か月遅らせてお盆行事をおこなうようになりました。これを月おくれ盆と言います。この月おくれ盆が最も多く、八月十三日~十六日の月おくれ盆に故郷へ帰省される方も多いことでしょう。

この月おくれ盆に対して旧盆とは文字通り、旧暦の太陰暦によるお盆で毎年、月日が異なります。

旧盆は新暦の八月の末から九月のはじめのかけてが多いようですが、七月の新盆や八月の月遅れ盆に比べて覚えておくのに不便があるということもあって、現在この旧暦によってお盆の行事を行っている地方は極めて少ないようです。

2011年04月06日

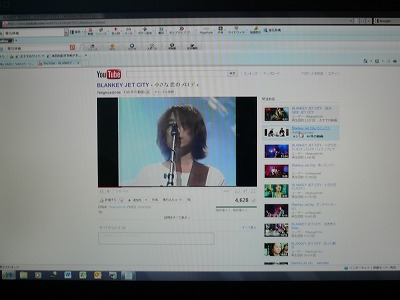

You Tubeに感動(*^。^*)

怪我の養生のため、自宅療養をしております<m(__)m>

ネット環境が整ったため、今までなじみのなかったインターネットの世界へはまりつつあります。

その中でもびっくりしたのが「You Tube」です(゜o゜)

大好きなBlankeyや椎名林檎を検索していたら、動画を発見!それもいっぱい!!!!

今まで知らなかったことを後悔するほどの驚きでした。

自分の知っている世界がいかに狭いかを感じた今日この頃です(-_-)/~~~ピシー!ピシー!

2011年04月06日

初盆じゃなくても提灯を飾っていいの?

◎初盆でない普通のお盆にも提灯を飾ってよいか、贈ってもいいのか?

贈っても構いませんし、飾って大丈夫です。

盆提灯には初盆の時に圧倒的に多く贈り飾られますが、翌年のお盆以降も飾られる方が多くいらっしゃいます。

要は、提灯を贈ったり飾ったりする形式のしきたりを重視するのではなく、心の底からお盆に先祖供養をしようという気持ちがあれば、毎年のお盆にお世話になった遺族の方や実家に贈っても良いし、自分で買って飾っていただいても構いません。

2011年04月06日

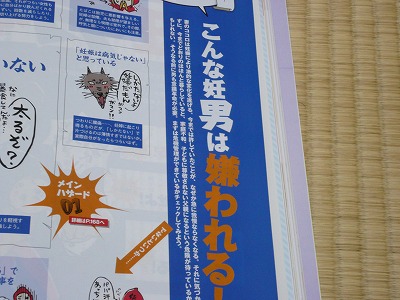

妊男を学ぶ(--〆)

妻が妊娠5か月目に入り、少しはパパになる心構えが必要だなと感じ始めてきた僕です。

居間に初めてのたまごクラブが転がっていたので、何気なく眺めているとこんな記事が!?

内容を見ていると「たばこ臭い」「1人で遊びに行く」など自分に当てはまる項目がいくつかありました(゜o゜)

これは反省を促されているのだと思い、ソッコーで読破(汗)

何気ない一言で傷つけていたかもしれないと感じ、これからは思いやりのある行動をとっていこうと決意も新たになりました(*^。^*)

2011年04月05日

ネット環境整いました♪

マニュアルを読めば何とかなるだろうと思い、インターネット接続設定及び無線LANに初挑戦!

最初の設定時はLANケーブルが必要なことを知らず、サービスセンターに電話したりマニュアルを穴が開くほど見るも繋がらず(泣)

悪戦苦闘の末、6時間後なんとかインターネット接続&無線接続に成功(^o^)丿

何事も経験が必要だなと感じた一日でした。

2011年04月05日

提灯を贈るとき、何を基準に贈ったらいい?

自分の好みではなく、先様のご都合に合わせた方がよいと考えます。

初盆の贈答品の場合が多いですが、ご自身の予算と先様の都合を考えて広い仏間のあるお家には大きめのものを、狭いお家には小さめの置き提灯、または空間利用で御殿丸等を贈ると喜ばれるのではないでしょうか。

銘木か蒔絵にするか、置きちょうちんにするか釣ちょうちんにするか、大内行灯か廻転行灯かと決まった基準は特にないので、自分の好みではなく先様の事情や好みに合わせて選ばれると良いでしょう。

2011年04月05日

提灯はいつの時代からあるの?

900年前の平安末期に発生し、庶民が本格的に使用し始めたのは江戸時代以降のことです。

中国から渡来したのか、日本で創られたものなのか定かではありませんが、日本で一番古い提灯の文献は応徳2年「朝野郡載」に見えてきます。(900年前の平安末期)

江戸時代以前の提灯は主として天皇家・貴族・武家・僧侶の上流階級で使用され、本格的に庶民が宗教的儀式のお盆や日常生活の照明器具として使い始めたのはローソク(従来は油)が大量生産になって安く入手できるようになった江戸時代以降のようです。

上流階級の提灯の使い方は、従来の松明に替わって紙と木の覆いをつけた灯台、あんどんのように実用品としても使っていましたが、多くは宗教的祭礼や儀式として石灯籠・釣灯籠・切子灯籠を仏前に供える献灯具となっていました。

2011年04月04日

練習試合後・・・・・・・・

桜もほぼ満開の状況でした、食料の準備も整い花見開始(^J^)

良き先輩方ばかりのため、楽しい時間をバッチリ満喫できました。

段ボールを発見し、草スキーを満喫する良き先輩>^_^<

楽しい時間はあっという間に過ぎるものですね、楽しく過ごした後は

もちろん、清掃活動です!

ゴミもきれいに片づけし、さぁ帰ろうとしたときに異変が(゜o゜)

練習試合で痛めた右足首に痛みが出てきました。

日曜日のため病院は翌日に行こうと思いとりあえず帰宅。大事をとって

夜通しアイシング。

朝一番病院に行った結果、こんなことになりました(゜o゜)

まさかのギブス・まさかの松葉杖・まさかの全治三週間(泣)

人より骨が大きいため骨折はしていませんでしたが、重度の打撲と診断されました。

2週間後の公式戦には間に合いませんが、チームメイトが勝ち進んでくれることを信じ、復活に向けてリハビリ頑張ります!

2011年04月03日

ソフトボール練習試合

初めて福島総合運動公園にきましたが、設備が整っていて最高です♪

小雨が降っていましたが、アップ後早速試合開始。

練習試合ということもあり、サインプレーの確認や普段守ったことがないポジションを挑戦したりと収穫もありました。

ところが、普段盗塁をしない僕が挑戦したところこんなことに(T_T)

皆さんご存じですか?ベースが固定されていることを!

素人の僕はそんなことも知らず、思いっきりスライディングをしたところ思いっきり足をグネッてしまいました(T_T)

大会前になんてこと(涙)

残り2週間気合で治し、試合頑張ります(^O^)/

2011年04月03日

バッティング練習&ミーティング

4月17日の大会までいよいよ2週間をきりました。

今日はバッティング練習のため、近所のバッティングセンターへきています。

気合十分!練習に励んでおります。

サインの確認や、今度の練習試合のスタメンなどを決めるため、別室に移動しミーティング。

各人、今度の練習試合では、新しいポジションを試すことになりました。

色んなところにチャレンジし、Bリーグでの初勝利を目指します!

2011年04月02日

お盆を迎えるにあたり・・・

地域のしきたりや宗派によって異なる場合がございますが、一例を以下にご案内申し上げます。

■十二日まで

お墓の掃除、お仏壇の掃除・仏具の御磨き等をおこないます。

■十三日

玄関先などで「迎え火」を焚いて御霊をお迎えします。「迎え火」は、ホウロクという素焼きのお皿の上でおがらを焚きますが、最近はお迎え提灯を飾って迎え火とする場合が多いようです。

■十四日、十五日

お墓参りをしたり、寺院へお参り(もしくは僧侶をお迎えしてお参り)します。

■十五日

「送り火」を焚いて御霊をお送りします。精霊流しや灯篭流しで送る地域もあります。

家紋入り提灯の早期ご予約を承っております。お気軽にお申し付けください。

2011年04月02日

2011年04月01日

最終工程!

早速組み立てていきたいと思います。

まずは、横壁の取り付け。

続いて、裏板を取り付け段周り・宮殿を入れ込みます。

伊達柱を入れたところで、釘を打っていきます。

天井も取り付け、裏板・横壁等を釘でとめていきます。

宮殿の天井部分もきれいになっております。

続いて障子を取り付けます。

破れていた障子の張り替えもバッチリです。

扉も取り付け、組み立て完了です。

剥がれていた金箔部分もきれいに仕上がりました。

修復前

修復後

最後に掃除をおこない作業完了です。

今回もバッチリ仕上がりました。

当店では、お洗濯仏壇は3週間程度、総塗り替えは3カ月程度で承っております。

御見積りを無料にておこなっておりますので、お気軽にお申し付けください。

2011年04月01日

金具の取り付け

今日は、洗濯を終えた金具をお仏壇に取り付けていきます。

金具に図柄がある場合は、左右・上下を確認しながら取り付けていきます。

逆に取り付ける場合があるので、最終チェックは怠りません。

扉・障子・段周り・内金具の取り付けも完了したので、明日は最終工程・お仏壇組み立てへと進みます。

次回もお楽しみに(*^_^*)