2013年12月31日

仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)⑥

曹洞宗では、釈尊の教えの根本とされる「般若心経」をとくに重んじ、毎日のお勤めで読んでいます。その内容が禅の境地をあらわすとされているからです。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)⑦にて)

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)⑦にて)

2013年12月30日

仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)⑤

お勤めは、坐禅のときと同じように、心を落ち着かせることからはじまります。仏壇の前に正座したら、腹式呼吸をして、精神を安定させます。

次に、数珠を左手にかけてろうそくを灯し、線香を一本だけ供えます。何本も立てる必要はありません。そして静かに合掌し、そのまま三拝。経本はおしいただいてから開き、リンを三回鳴らして読経へ入ります。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)⑥にて)

次に、数珠を左手にかけてろうそくを灯し、線香を一本だけ供えます。何本も立てる必要はありません。そして静かに合掌し、そのまま三拝。経本はおしいただいてから開き、リンを三回鳴らして読経へ入ります。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)⑥にて)

2013年12月29日

仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)④

曹洞宗では、宗祖・道元がさまざまな作法についての決まりをつくり、それにしたがうことを修行の一環として課したため、お勤めの作法も重視されます。「朝は合掌、昼は汗、夜は感謝で眠る」というのが理想とされています。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)⑤にて)

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)⑤にて)

2013年12月28日

仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)③

中段には過去帳を安置し、仏飯器や茶湯器・高杯を供えます。

そして、下段の中央に香炉を配し、燭台と華瓶を一つずつ置きます。仏壇の手前の経机には、経本やリン・数珠・線香立などを並べます。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)④にて)

そして、下段の中央に香炉を配し、燭台と華瓶を一つずつ置きます。仏壇の手前の経机には、経本やリン・数珠・線香立などを並べます。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)④にて)

2013年12月28日

年末・年始営業時間のご案内

いよいよ今年も残すところ3日、大掃除や正月準備でバタバタされている方が多いのではないでしょうか(*^_^*)

さて、当店の年末年始の営業時間を以下に記載致しております。

28日~30日

am8:30~pm7:00

31日

am8:30~pm6:00

元日

店休日

2日初売り

am7:00~pm4:00

3日~

通常営業

残り3日、元気いっぱい張り切って頑張っていきましょうヽ(^o^)丿

さて、当店の年末年始の営業時間を以下に記載致しております。

28日~30日

am8:30~pm7:00

31日

am8:30~pm6:00

元日

店休日

2日初売り

am7:00~pm4:00

3日~

通常営業

残り3日、元気いっぱい張り切って頑張っていきましょうヽ(^o^)丿

2013年12月27日

仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)②

位牌は、これら本尊の両脇に安置します。本尊があくまで主であり、位牌は従という考えが根底にあるからです。また、亡くなった人が仏の光明に包まれるようにとの意味もあります。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)③にて)

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)③にて)

2013年12月26日

仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)①

曹洞宗の仏壇は、上段の中央に本尊の仏像、または三尊仏の掛け軸を祀ります。三尊仏とは、釈迦如来と永平寺を開いた道元、総持寺を開いた瑩山のことです。掛け軸はこの一仏両祖が描かれた画像で、釈迦如来を中心に、右側に道元、左側に瑩山が配されています。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)②にて)

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(曹洞宗)②にて)

2013年12月25日

仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)⑦

2013年12月24日

仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)⑥

合掌礼拝してから「開経偈」などを唱え、「南無妙法蓮華経」を一〇遍・三〇遍・一〇〇遍と心を込めて繰り返します。

ほかに「法華経」の重要な諸品である方便品・欲令衆・如来寿量品偈・如来神力品・観世音菩薩普門品などを読経するのも通例となっています。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)⑦にて)

ほかに「法華経」の重要な諸品である方便品・欲令衆・如来寿量品偈・如来神力品・観世音菩薩普門品などを読経するのも通例となっています。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)⑦にて)

2013年12月23日

仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)⑤

日蓮はあらゆる経典のなかで「法華経」のみを正法とし、「南無妙法蓮華経」を唱えることで必ず救われると説きました。題目を繰り返し何度も何度も唱えれば、それだけ悟りに近づくとされているのです。

そのため日蓮宗のお勤めでは、「南無妙法蓮華経」の題目を唱えることを何よりも大事にしています。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)⑥にて)

そのため日蓮宗のお勤めでは、「南無妙法蓮華経」の題目を唱えることを何よりも大事にしています。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)⑥にて)

2013年12月23日

さつまいも収穫祭ヽ(^。^)ノ

おはようございます(^O^)/

明日からいよいよクリスマスですね(*^。^*)

さて、今年は我が家の畑にさつまいもを植えていたので、娘と一緒に収穫しました(*^_^*)

残念ながら少ししか出来ませんでしたが、実りに感謝し美味しくいただこうと思います!(^^)!

今年の失敗を糧に、来年こそは豊作になるよう頑張りたいと思います(^J^)

明日からいよいよクリスマスですね(*^。^*)

さて、今年は我が家の畑にさつまいもを植えていたので、娘と一緒に収穫しました(*^_^*)

残念ながら少ししか出来ませんでしたが、実りに感謝し美味しくいただこうと思います!(^^)!

今年の失敗を糧に、来年こそは豊作になるよう頑張りたいと思います(^J^)

2013年12月22日

仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)④

そして、経机にむかって右側に木柾を置きます。日蓮宗には、読経や題目をあげるときに、この木柾で太鼓を打ち鳴らしながらリズムをとるという独特の習慣があります。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)⑤にて)

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)⑤にて)

2013年12月21日

仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)③

位牌は、日蓮聖人像の脇に安置するのが一般的です。

中段の中央には過去帳を祀り、その左右に仏飯器・茶湯器・花瓶・高杯を配します。

経本や数珠、リンは仏壇の手前の経机に並べます。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)④にて)

中段の中央には過去帳を祀り、その左右に仏飯器・茶湯器・花瓶・高杯を配します。

経本や数珠、リンは仏壇の手前の経机に並べます。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)④にて)

2013年12月20日

仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)②

日蓮宗の仏壇は、この大曼荼羅を中心に飾られます。仏壇の中央に曼荼羅を掛け、その前面に日蓮聖人像を安置します。

あるいは大曼荼羅を中心として、むかって右側に多宝如来を、左側に釈迦如来を配した一塔両尊を祀ることもあります。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)③にて)

あるいは大曼荼羅を中心として、むかって右側に多宝如来を、左側に釈迦如来を配した一塔両尊を祀ることもあります。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)③にて)

2013年12月19日

仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)①

日蓮宗の本尊は、ほかの宗派のような仏像ではありません。大曼荼羅という名の曼荼羅です。これは日蓮の自筆によるもので、中央に「南無妙法蓮華経」という文字が、周囲には諸仏、諸菩薩の名が記されています。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)②にて)

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法について(日蓮宗)②にて)

2013年12月16日

仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)⑥

本願寺派のお勤めは、この基本スタイルに沿って行われ、加えて蓮如の著した御文を読誦するのが通例です。大谷派のお勤めも本願寺派とあまり変わりません。ただし「和讃」を読むのは三首でも構わないとされています。

関連記事

仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)①~⑤

関連記事

仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)①~⑤

2013年12月15日

仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)⑤

浄土真宗のお勤めは、仏壇同様各派で異なります。しかし基本的には、「正信偈・六首引」と定められています。つまり親鸞の「正信偈」と念仏を称え、「和讃」を六首読むのです。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)⑥にて)

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)⑥にて)

2013年12月14日

仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)④

浄土真宗の教えでは、阿弥陀如来を信じて念仏を称えれば誰でも浄土に往生できると説いています。

したがって毎日のお勤めでは、阿弥陀如来に感謝し、心を込めて祈るようにします。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)⑤にて)

したがって毎日のお勤めでは、阿弥陀如来に感謝し、心を込めて祈るようにします。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)⑤にて)

2013年12月13日

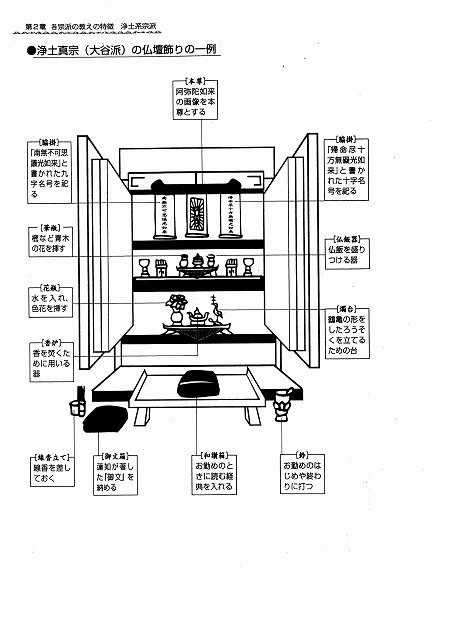

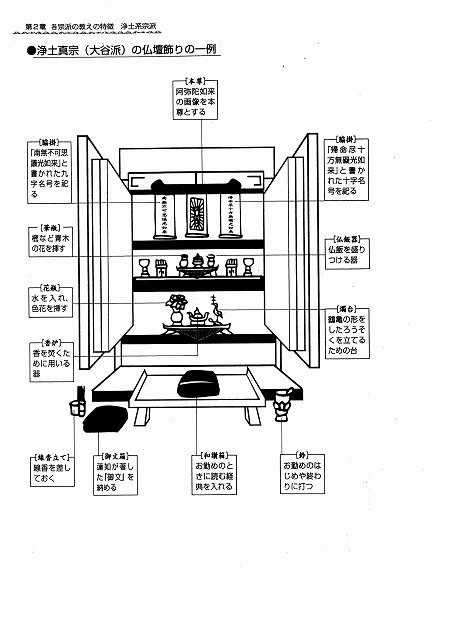

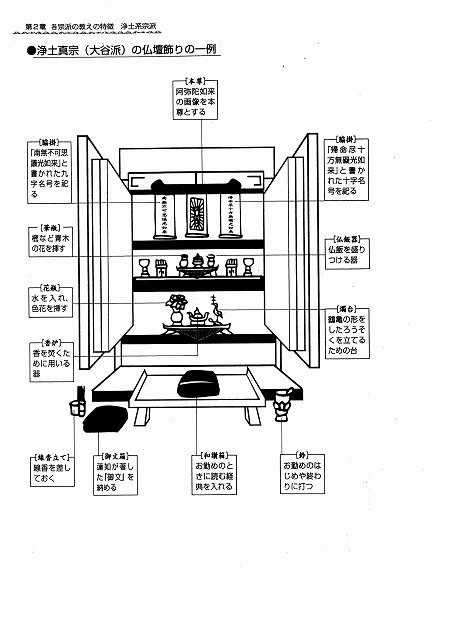

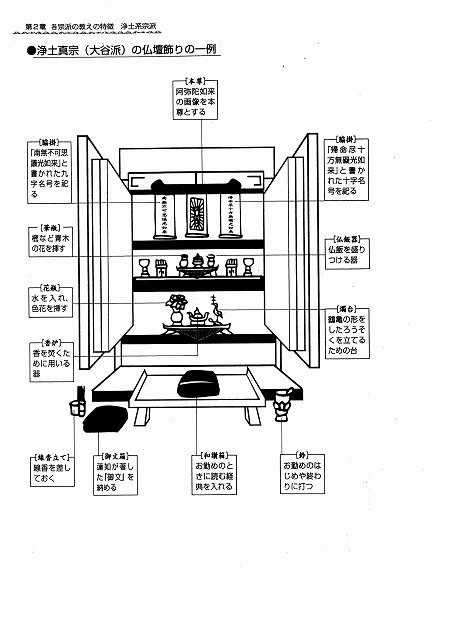

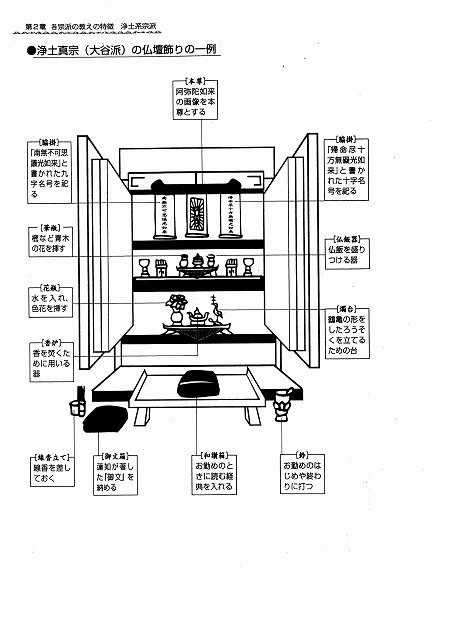

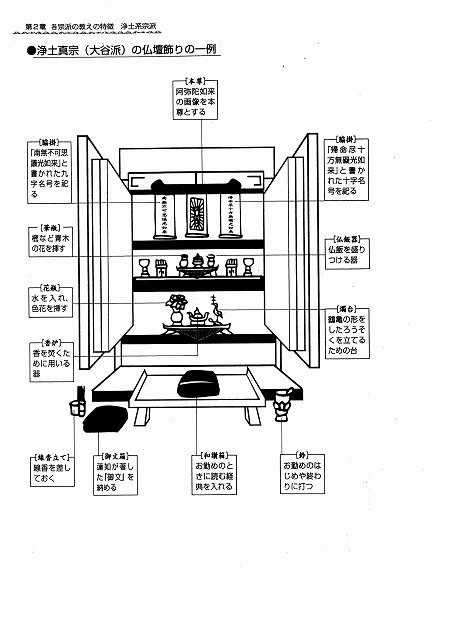

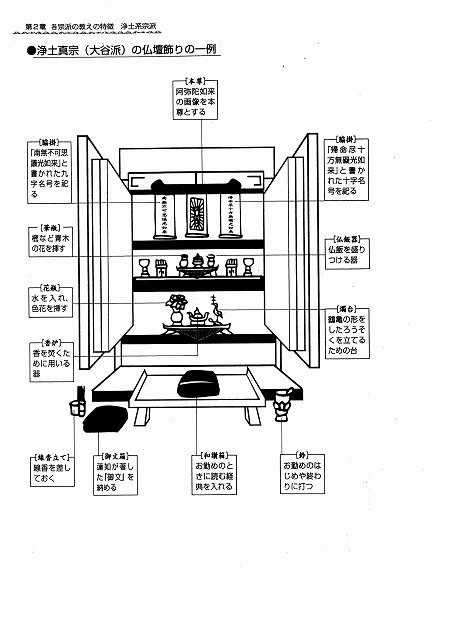

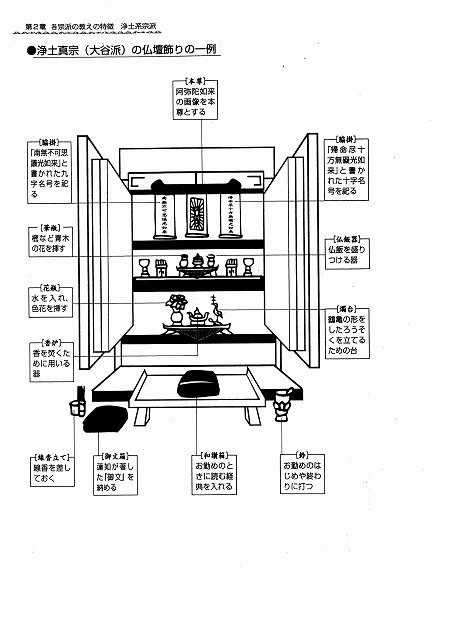

仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)③

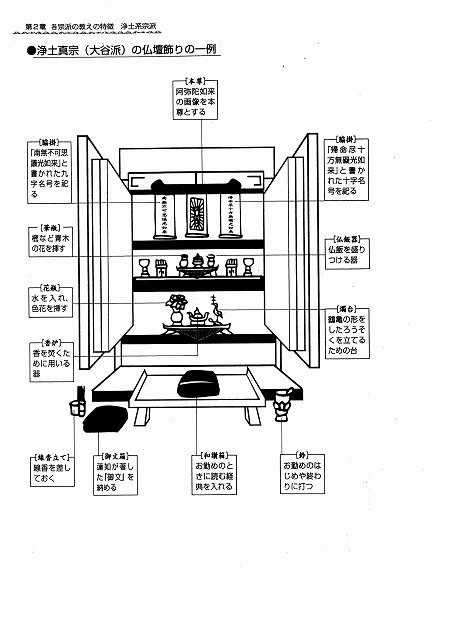

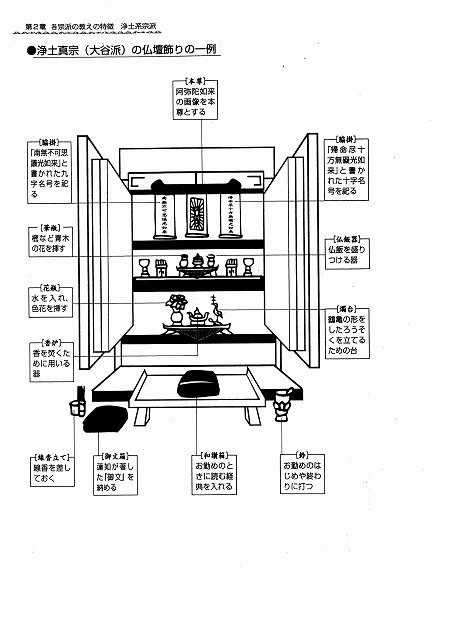

浄土真宗の仏壇は、他宗派とくらべて飾りが簡素になっています。仏壇はあくまで仏を祀る場所と考え、一般的には位牌を飾りません。法名も紙に書き、普段は引き出しの中にしまっておきます。仏壇に祀るのは、法要や命日のときだけです。御文箱、和讃箱を置いておく点も特徴といえるでしょう。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)④にて)

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)④にて)

2013年12月12日

仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)②

仏壇中央に本尊の掛軸または六字名号を掛けたら、むかって右側の脇掛に十字名号を、左側に九字名号を掛けます。ただし一部の派では、これが逆になる場合もあります。

脇掛を掛軸にする場合は、各派とも中央に本尊、右側に親鸞の掛軸を掛けます。左の脇掛は派によって異なり、本願寺派や大谷派は蓮如の掛軸になります。高田派は名号、仏光寺派は了源の掛軸、興正寺派では本寂の掛軸をそれぞれ掛けます。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)③にて)

脇掛を掛軸にする場合は、各派とも中央に本尊、右側に親鸞の掛軸を掛けます。左の脇掛は派によって異なり、本願寺派や大谷派は蓮如の掛軸になります。高田派は名号、仏光寺派は了源の掛軸、興正寺派では本寂の掛軸をそれぞれ掛けます。

(続きは、仏壇の飾り方・仏事作法(浄土真宗)③にて)