2013年07月14日

霊具膳の使い方とその意味は?

◎霊具膳の使い方とその意味は?

仏壇に供える小型の本膳のことです。

一汁三菜の献立で手前から箸・左に飯椀(ご飯)右が汁椀(吸物)後方右に壷椀(あえ物)左に平椀(煮物)中部に腰高坏(漬物)というように配置します。

霊具膳は料理を盛り付けましたら仏前に箸が向くようにお膳をまわしてお供えします。

霊具膳を毎日お供えすることは無理と思われる方は、法事・命日・盆・彼岸・正月などに供えるのが一般的といえるでしょう。

なお、真宗では霊具膳は使いません。また宗派によって配置の仕方が異なることがあります。

仏壇に供える小型の本膳のことです。

一汁三菜の献立で手前から箸・左に飯椀(ご飯)右が汁椀(吸物)後方右に壷椀(あえ物)左に平椀(煮物)中部に腰高坏(漬物)というように配置します。

霊具膳は料理を盛り付けましたら仏前に箸が向くようにお膳をまわしてお供えします。

霊具膳を毎日お供えすることは無理と思われる方は、法事・命日・盆・彼岸・正月などに供えるのが一般的といえるでしょう。

なお、真宗では霊具膳は使いません。また宗派によって配置の仕方が異なることがあります。

2011年04月11日

木鉦とはどういった仏具ですか?

◎木鉦(もくしょう)とはどういった仏具ですか?

日蓮宗で必要とされる仏具です。お勤めの際に使用て荘厳さを醸し出します。材質は欅・花梨・桑などがあります。

お仏壇の大きさによりサイズを各種取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

日蓮宗で必要とされる仏具です。お勤めの際に使用て荘厳さを醸し出します。材質は欅・花梨・桑などがあります。

お仏壇の大きさによりサイズを各種取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

2011年04月11日

過去帳と見台とはどういったものですか?

◎過去帳と見台とはどういったものですか?

遠く先に亡くなられた方々や近く亡くなられた方のご法名やご戒名及び亡くなられた年月日・俗名や続柄を記す重要な過去帳です。一日~三十一日までの日付がついております。法名・戒名を書き入れて日めくりし、命日にあたった方に対して忘れずに供養します。見台は過去帳をのせる台のことを指します。

お仏壇の大きさによりサイズを各種取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

遠く先に亡くなられた方々や近く亡くなられた方のご法名やご戒名及び亡くなられた年月日・俗名や続柄を記す重要な過去帳です。一日~三十一日までの日付がついております。法名・戒名を書き入れて日めくりし、命日にあたった方に対して忘れずに供養します。見台は過去帳をのせる台のことを指します。

お仏壇の大きさによりサイズを各種取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

2011年04月11日

木魚とはどういった仏具ですか?

◎木魚とはどういった仏具ですか?

表面に玉鱗(一身二頭の竜頭)を彫ってあります。

魚は夜も目を閉じて眠らないといわれることから、お経を唱えているときは眠ったり気を抜いたりせず精進することを約するために使用する厳格な荘厳具の一つで鳴り物あるいは梵音具といいます。

表面に玉鱗(一身二頭の竜頭)を彫ってあります。

魚は夜も目を閉じて眠らないといわれることから、お経を唱えているときは眠ったり気を抜いたりせず精進することを約するために使用する厳格な荘厳具の一つで鳴り物あるいは梵音具といいます。

2011年04月11日

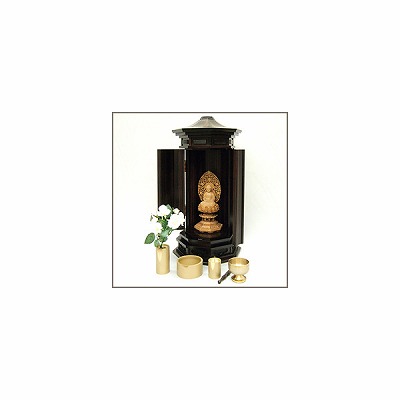

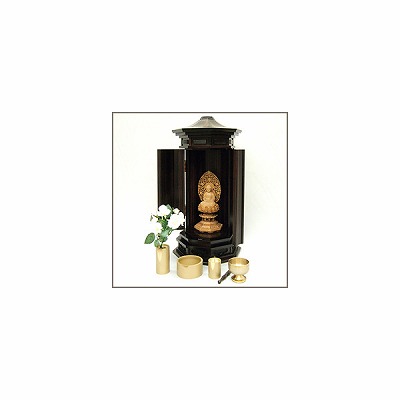

厨子とはどういった仏具ですか?

◎厨子(ずし)とはどういった仏具ですか?

仏像やお位牌をおまつりする荘厳具の一つです。鎌倉時代や室町時代では、舎利殿にすばらしいものがあります。お仏壇の源が、このお厨子ともいえます。

仏像やお位牌をおまつりする荘厳具の一つです。鎌倉時代や室町時代では、舎利殿にすばらしいものがあります。お仏壇の源が、このお厨子ともいえます。

2011年04月10日

お鈴(りん)とはどういった仏具ですか?

◎お鈴(りん)とはどういった仏具ですか?

正しくは「けいす」といいます。

チーンと打ち鳴らすカネの音は、八万四千のほとけさまの世界に届きますようにと念を込めて鳴らします。また人々の邪念を払うとともに読経の時に打つことが指示されている重要な荘厳具であります。

お仏壇の大きさにより各種サイズを取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

正しくは「けいす」といいます。

チーンと打ち鳴らすカネの音は、八万四千のほとけさまの世界に届きますようにと念を込めて鳴らします。また人々の邪念を払うとともに読経の時に打つことが指示されている重要な荘厳具であります。

お仏壇の大きさにより各種サイズを取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

2011年04月10日

打敷の使い方とその意味は?

◎打敷の使い方とその意味は?

普通は宗派の別なく用いられますが、浄土宗では四角形が慣例で、真宗は三角形と宗派によって異なります。

法事の時などに用いられる妙衣の代わりが打敷になったといわれています。

宗門入りもあり、柄・色もさまざまございますので、お気軽にお問い合わせください。

普通は宗派の別なく用いられますが、浄土宗では四角形が慣例で、真宗は三角形と宗派によって異なります。

法事の時などに用いられる妙衣の代わりが打敷になったといわれています。

宗門入りもあり、柄・色もさまざまございますので、お気軽にお問い合わせください。

2011年04月10日

華鋲卓とはどういった仏具ですか?

◎華鋲卓とはどういった仏具ですか?

ご本尊さまの前に置き、打敷を敷き具足をセットする仏具です。

*具足=華鋲・香炉等

お仏壇の大きさによりサイズが各種ございますので、お気軽にお問い合わせください。

ご本尊さまの前に置き、打敷を敷き具足をセットする仏具です。

*具足=華鋲・香炉等

お仏壇の大きさによりサイズが各種ございますので、お気軽にお問い合わせください。

2011年04月10日

2011年04月09日

吊灯篭とはどういった仏具ですか?

◎吊灯篭(つりとうろう)とはどういった仏具ですか?

仏壇の内部を明るくしてご本尊さまやお位牌のお姿を照らします。法事の時にご戒名やご法名を読み上げて供養するときに、暗くて字が読めないと困ります。その為にも必要な照明仏具です。

仏壇の内部を明るくしてご本尊さまやお位牌のお姿を照らします。法事の時にご戒名やご法名を読み上げて供養するときに、暗くて字が読めないと困ります。その為にも必要な照明仏具です。

2011年04月09日

幢幡とはどういう仏具ですか?

◎幢幡(どうばん)とはどういう仏具ですか?

この荘厳仏具はお寺のご本堂に多く用いられているのを皆様もご覧になられたことがあると存じます。

これは仏さまの御前にこの幡をかかげることによって邪鬼等魔物を退け、威徳を表現するものと言われております。

本商品につきまして、各種取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

この荘厳仏具はお寺のご本堂に多く用いられているのを皆様もご覧になられたことがあると存じます。

これは仏さまの御前にこの幡をかかげることによって邪鬼等魔物を退け、威徳を表現するものと言われております。

本商品につきまして、各種取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

2011年04月09日

輪灯とはどういった仏具ですか?

◎輪灯(りんとう)とはどういった仏具ですか?

仏壇の中、天井より左右に吊るした灯明です。このお仏具は真宗系に最も多く使われています。

上の写真が本願寺派用、下の写真が大谷派用です。高田派では桐蔓模様、興正派では牡丹模様、仏光派では蔓模様が用いられています。

昔は受皿に油を入れ、芯を出してそれに灯をつけていましたが、今では主に電球(LED)が用いられています。

お仏壇の大きさによりサイズが各種ございますので、お気軽にお問い合わせください。

仏壇の中、天井より左右に吊るした灯明です。このお仏具は真宗系に最も多く使われています。

上の写真が本願寺派用、下の写真が大谷派用です。高田派では桐蔓模様、興正派では牡丹模様、仏光派では蔓模様が用いられています。

昔は受皿に油を入れ、芯を出してそれに灯をつけていましたが、今では主に電球(LED)が用いられています。

お仏壇の大きさによりサイズが各種ございますので、お気軽にお問い合わせください。

2011年04月09日

瓔珞の使い方とその意味は?

◎瓔珞(ようらく)の使い方とその意味は?

珠玉を糸で綴ったもので、菩薩さまの首飾りなどに見られます。

仏壇の中の瓔珞は、浄土の花・宝相華ですが、文様はさまざまです。仏壇の中にお浄土の花が舞い、清らかな仏国を表現するにふさわしい荘厳具の一つです、

照明付き等サイズも各種取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

珠玉を糸で綴ったもので、菩薩さまの首飾りなどに見られます。

仏壇の中の瓔珞は、浄土の花・宝相華ですが、文様はさまざまです。仏壇の中にお浄土の花が舞い、清らかな仏国を表現するにふさわしい荘厳具の一つです、

照明付き等サイズも各種取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

2011年04月09日

仏天蓋の使い方とその意味は?

◎仏天蓋(ぶってんがい)の使い方とその意味は?

ご本尊の頭上にセットします。意味は、善徳というほとけさまが、持っていた妙宝花という花を散らしたところ、その花は花蓋となってお釈迦様の母、摩耶夫人を覆った、ということから仏天蓋といいます。

お仏壇の大きさによってサイズが各種ございますので、お気軽にお問い合わせください。

ご本尊の頭上にセットします。意味は、善徳というほとけさまが、持っていた妙宝花という花を散らしたところ、その花は花蓋となってお釈迦様の母、摩耶夫人を覆った、ということから仏天蓋といいます。

お仏壇の大きさによってサイズが各種ございますので、お気軽にお問い合わせください。

2011年04月08日

六具足とはどういった仏具ですか?

◎六具足とはどういった仏具ですか?

右から香炉・花立・ローソク立・中央上香炉と六点セットのことを六具足と申します。

香炉は宗派によって線香を横にしたり、立てたりして献じるお仏具です。線香の煙で自らを清浄して、あまねく高貴な香りを仏様へ献ずると共に、亡くなられた方に対し、気高い香りの体(香身)になってくださいと、深く念を込めて供養する「要」の仏具といえます。花立・ローソク立・上香炉もそれぞれ重要な役目があります。

右から香炉・花立・ローソク立・中央上香炉と六点セットのことを六具足と申します。

香炉は宗派によって線香を横にしたり、立てたりして献じるお仏具です。線香の煙で自らを清浄して、あまねく高貴な香りを仏様へ献ずると共に、亡くなられた方に対し、気高い香りの体(香身)になってくださいと、深く念を込めて供養する「要」の仏具といえます。花立・ローソク立・上香炉もそれぞれ重要な役目があります。

2011年04月08日

本山用五具足とはどういった仏具ですか?

◎本山用五具足とはどういった仏具ですか?

鶴亀の形を燭台に用いた、大谷派専用の仏具です。右に燭台、中に香炉、左に花立とした三具足でも可です。

色調は金色です。この色調は浄土思想にあるかと思いますが、本山用は金色で統一されています。仏壇中段に前卓を置き、その上にセット致します。

お仏壇の大きさによりサイズも各種ございますので、お気軽にお問い合わせください。

鶴亀の形を燭台に用いた、大谷派専用の仏具です。右に燭台、中に香炉、左に花立とした三具足でも可です。

色調は金色です。この色調は浄土思想にあるかと思いますが、本山用は金色で統一されています。仏壇中段に前卓を置き、その上にセット致します。

お仏壇の大きさによりサイズも各種ございますので、お気軽にお問い合わせください。

2011年04月08日

四具足とはどういった仏具ですか?

◎四具足とはどういった仏具ですか?

本願寺派に多く用いられている仏具です。

左右の小さな花立のことを華瓶(けびょう)と申します。ここに樒(しきみ)を供えます。この樒は魔除けとして多くの宗派で使われますが、小さな白い花も可といわれています。

写真上部が火立、下部は香炉となります。

お仏壇の大きさによりサイズも各種ございますので、お気軽にお問い合わせください。

2011年04月08日

段盛器とはどういったものですか?

◎段盛器とはどういったものですか?

写真のように、お供物が段々にお供えできることから段盛といいます。

各段にお菓子・餅・果物などを盛り、仏前にお供えするお道具です。

サイズもお仏壇に合うよう各種ございますので、お気軽にお問い合わせください。

写真のように、お供物が段々にお供えできることから段盛といいます。

各段にお菓子・餅・果物などを盛り、仏前にお供えするお道具です。

サイズもお仏壇に合うよう各種ございますので、お気軽にお問い合わせください。

2011年04月08日

木製三宝

◎木製三宝について

色は白木・黒色・朱色・欅製などがあります。宗派によってお供えする物が異なりますが、一対を用意致しますと、法要の時など式場も引き締まり、粗末感がなく立派になります。

サイズも各種取り揃えておりますので、お気軽にお申し付けください。

色は白木・黒色・朱色・欅製などがあります。宗派によってお供えする物が異なりますが、一対を用意致しますと、法要の時など式場も引き締まり、粗末感がなく立派になります。

サイズも各種取り揃えておりますので、お気軽にお申し付けください。

2011年04月07日

下須板とはどういう仏具ですか?

◎下須板とはどういう仏具ですか?

火立・花立・香炉などを直接壇の上に置かずにこの上に置いて設置します。

お仏壇に合うようにサイズも各種ございますので、お気軽にお問い合わせください。

火立・花立・香炉などを直接壇の上に置かずにこの上に置いて設置します。

お仏壇に合うようにサイズも各種ございますので、お気軽にお問い合わせください。